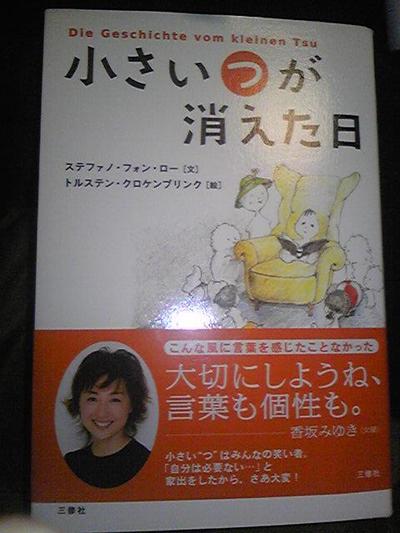

今日いきなり常務がこんな本を貸してくれました。

五十音村で、音がないから意味がないとバカにされた小さい”つ”が落ち込んでいなくなって日本中が大パニックになる話。

どうパニックになったかというと、例えばこんな面白い例がありました。

弁護士が被害者に「訴えますか?訴えませんか?あなたからオッケーがありましたら、私はいつでも訴えますよ」

と言いたいのに小さい”つ”がいなくなったせいで

「歌えますか?歌えませんか?あなたカラオケがありましたら、私はいつでも歌えますよ」

となってしまい、仕事が進まなくなったという話!よく考えたなと思わず笑ってしまいました。

普段何気なく使っている小さい無音な”つ”ですが、確かにないと困りますね。 この物語では落ち込んで村を出た小さな”つ”がいろんな物に触れて見聞きして冒険していくうちに、だんだん無音の偉大さを悟るようになり、勢いでバカにしてしまった村人たちも小さい”つ”の大切さに気付いていくという展開。

私も日本語を勉強していた頃は、よく小さい”つ”抜きになっては意味がなかなか伝わらず困っていた経験があるので、”っ”のない世界の混沌ぶりには多少苦笑いしてしまいました(笑)

ところで、この本にあった「”沈黙”があるからこそ”音”に意味が出る」という式は、ある意味日本特有(?)な”間”やKYなどで言われる”空気”とも関係ありそうですね。

試しに英語を話すときに、”っ”なしで話したら会話は成り立つかどうか、成り立つ場合、その英語の文化には”間”や”空気”の感覚が存在しない、あるいは理解されにくいのか… 他の言語と文化・思想の関連も気になってきました。 よく文法の語順と思想パターンでは比較されますが、果たして”音”の場合はどうなのでしょう???

参照URL: https://www.sanshusha.co.jp/tsu/ (三修社)

最近のコメント